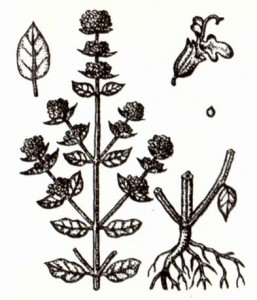

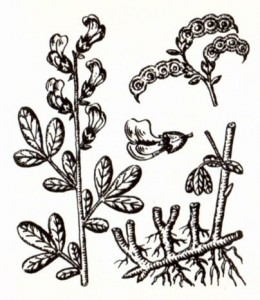

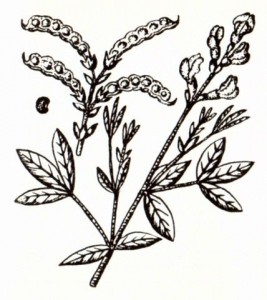

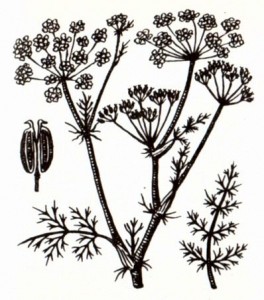

Тмин обыкновенный (Carum carvi L.)

Тмин обыкновенный (Carum carvi L.) — двулетнее травянистое растение. Корень веретенообразный, мясистый. Стебель высотой до 100 см, прямостоячий, ветвистый. Листья в очертании продолговатые, дважды- или трижды-перистые, нижние — крупные, на длинных черешках, верхние — мельче, на более коротких черешках. Соцветие — сложный зонтик. Цветки мелкие, белые. Плод — сплюснутый вислоплодник с 5 светлыми ребрами. Цветет в мае — июне, плодоносит в июле.

В РФ тмин обыкновенный встречается в диком виде в лесной и лесостепной зонах европейской части страны, в Крыму, на Кавказе, в южной части лесной зоны Западной и Восточной Сибири, реже на Дальнем Востоке и в горах Средней Азии. Произрастает повсеместно на влажных лугах, в разреженных хвойных, смешанных и мелколиственных лесах, обочинах дорог, на опушках, полянах и выгонах. Большая часть потребности в плодах тмина удовлетворяется за счет возделывания.

В качестве сырья заготавливают плоды тмина в период созревания плодов в центральных зонтиках (краевые еще не созрели). Убирают в течение 1—2 дней. Стебли срезают серпами или ножами, на плантациях скашивают косилками и связывают в снопики для дозревания. После сушки снопики обмолачивают, плоды очищают и просеивают. Хранят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях отдельно от других видов лекарственного сырья.